2019年08月11日

姫路海軍航空基地跡遺構探索レポ日記

兵庫県加西市に姫路海軍航空隊が駐屯していた姫路海軍航空基地がありました。

昭和18年より工事が開始され昭和19年に完成。川西航空機姫路製作所の専用飛行場でしたが、姫路海軍航空隊や筑波海軍航空隊文献体も駐屯し訓練基地や特攻基地として使用。アジ歴所有の引渡目録には

九三式中間練習機や九七式艦上攻撃機、艦上爆撃機「彗星」、陸上攻撃機「銀河」そして局地戦闘機の紫電改が配備されていました。姫路海軍航空基地は戦後に陸上自衛隊が滑走路跡を中心に訓練施設として使用していましたが、2016年に加西市へと払い下げられました。現在も一帯には姫路海軍航空基地の遺構が点在し、隣接の神戸大学農学部構内の敷地内にも多数遺構が残されています。

姫路海軍航空基地は地元では地名を取って「鶉野飛行場跡」と呼ばれており、滑走路跡北端に復元された格納庫と原寸大に復元された紫電改が展示され、観光地としての再整備がされはじめています。

今回(6月)、復元された紫電改を見に行くのと合わせて、姫路海軍航空基地の遺構群も探索してきました。

今回探索した遺構群の配置図。今回の探索に当たっていつもお世話になっている盡忠報國様のブログ「大日本者神國也」内の記事を大いに参考にさせていただきました。ちなみに盡忠報國様のレポのほうが詳細な上に今回の私の探索では見られなかった内部や遺構、すでに失われた遺構などの写真もあり、そちらの方がずっと参考になりますので、当記事は紀行文的な感じで初心者の方でも分かりやすく平滑に書きたいと思います。

紫電改が展示されている復元格納庫から直線距離で1.5kmの位置に姫路海軍航空隊の門柱と衛兵詰所があり、現在門柱や衛兵詰所・付属建物が復元され駐車場を伴った小公園として整備されています。

復元された衛兵詰所。

姫路海軍航空隊の看板が掲げられた復元門柱。

整備の際に発掘された門柱の基礎。

復元された衛兵詰所の南隣にはコの字型のコンクリート製の覆土式地下壕があります。

北側入り口。

南側入り口。残念ながら扉が設置され入ることが出来ません。

扉の隙間から内部を撮影。恐らく隣接する衛兵詰所等の退避壕ではと言われています。

衛兵詰所の向かいの竹林にはコンクリート構造物がありました。何かの施設があったようです。

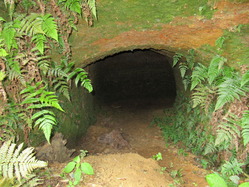

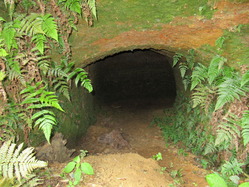

コの字型のコンクリート退避壕の南に素掘りの地下壕がありました。

柵はされてますが隙間から入れますので入り口を撮影。個人的にこういう洞窟は一人で入る勇気はないのでここまでw

先ほどの素掘りの地下壕からさらに南、協和ロジスティクスの敷地北側にコンクリート製の覆土式弾薬庫壕があります。

弾薬庫壕だけあってコンクリートはかなりの分厚さがあります。

ここも柵があり中に入れませんが、入り口に近づくと照明がともりました。中々の親切さですw

内部に入れないのは残念ですが、落書きとかされることを考えたらこの方が良いのかも。

一旦衛兵詰所まで戻り、そこから北上した畑の中にコンクリートの構造物があります。何かの建物の基礎のようですが何だったかは不明です。

コンクリート基礎の遺構の北側に貯水槽が残されています。結構大きなもので今でも貯水しています。

貯水槽の側に放置されているドラム缶の残骸。姫路海軍航空隊時代のものかは分かりませんが古そうだし一応撮影。

コンクリート基礎遺構の南の竹林には覆土式のコンクリート地下壕があります。この辺りにあった医務室の地下壕ということらしいです。

入口から内部を撮影。L字状に折れています。この時も勇気が出ずここまでしか入れませんでしたが、ここは入ればよかったと後から後悔。後に紹介する地下壕は入りましたし、この手の壕は舞鶴でも結構入ってたし…。次回行く機会があれば入りたいと思います。

盡忠報國様のレポではこの近くにもう一つコンクリート製の覆土式地下壕があるはずなのですが、見つけることは出来ず…

近くにあった不自然な盛土がそうだったかもしれませんが、入り口が見つからなかったんですよね。

竹林内は当時の物と思われる小道が残ります。

小道の先のやや開けた場所に残るコンクリート構造物。

散策路まで戻り、再び北上して2つある池の北側にある東笠原機銃座へ。

こちらは整備されていました。

地下弾薬庫への階段。扉か設置されており内部へは入れませんでした。整備された遺構は悉く内部進入不可になってますね・・・。問い合わせたら入れるようですが、日時指定があったりと中々難しいようです。

機銃座。ここに25mm連装機銃が据え付けられ、対空防備を行ってました。

東笠原機銃座から西へと延びる小道へ入ると建設会社の側にコンクリート製の耐弾壕があります。

内部。蒲鉾型の屋根になっています。内部は資材が置かれ進入不可。

先ほどの耐弾壕から西へと池沿いに延びる道沿いには3か所のコンクリート製の覆土式地下壕が残ります。これらは整備地区から外れており現在も中に入れます。最初に現れる覆土式地下壕。

入口部分。入り口は2重になっています。

内部。長さはかなりあり、まっすぐ伸びています。

2つ目のコンクリート製覆土式地下壕。残念ながら入り口手前から浸水が酷く近寄れませんでしたが、最初に見た覆土式地下壕と同じ構造かと思います。

3つ目のコンクリート製覆土式地下壕。

こちらも入り口部分は2重構造になっています。

内部。状態はかなり良いです。

内部はL字状になっており、折れた先は長く伸びています。

ちなみにこの壕の周辺は開発が行われており、整備地区から外れていることもあり今後が心配です。

覆土式地下壕群の近くにあった気になるもの。コンクリート製の柱。柵柱かなぁと思い一応撮影。

コンクリート製の構造物。神戸大学農学部の構内なので近寄れないため遠望から。

航空写真を見ると貯水槽のようです。当時のものかは分からないため保留ですが、コンクリート自体は古そうです。あと、奥にコンクリート製の耐弾壕らしきものが見えます。

再び散策路へと戻り北上。東側に大きなコンクリートの構造物が見えます。

姫路海軍航空基地の遺構で最大と言われるコンクリート製の地下壕。

かつてはコンクリート部分は土で覆われていたようです。入り口は閉じられてますが、地下へと降りる階段となっており、地下はかなりの広い空間のようです。用途不明らしいですが、重要施設であったことには変わらないと思います。

先ほどの大型地下壕から北に向かった先にあるコンクリート製の地下壕。

こちらも地下へと階段が続いてますが、扉が設置されており内部へは入れず。散策路沿いの地下壕遺構は悉く整備され、進入不可となっています。

キョーリン物流センター前から散策路は西へと向かいその先には以前から有名だった戦闘指揮所の耐弾壕が残されています。個人所有で地下壕内は展示施設となってますが、見学には事前予約が必要であるため、この日は見られず…。かつてはこの近くにも耐弾壕があったようですが、隣接する民家もろとも更地にされていました。

再びキョーリン物流センターの位置まで戻り、今度は鶉野飛行場方面へと向かう道を進むとコンクリートの遺構が残る箇所へ。ここは発動機調整所という施設があった場所とのこと。

何かの台座だったように見えるコンクリートの遺構。

そのまま進むと、鶉野飛行場のメインの遺構である滑走路跡があります。全長1.2kmにも及ぶ長大なものです。かつては南側は陸上自衛隊の敷地で立ち入り禁止でした。

滑走路は姫路海軍航空隊のものではなく、川西航空機の滑走路だったとのこと。まぁでも航空隊も使用していたはずでしょうけど。以前はコンクリート舗装されてましたが、何故かはがされてしまいました。そのまま残して遊歩道にすればよかったのに。

姫路海軍航空隊の記念碑。この辺りから観光客の数が増えてきました。

そばに置かれた転圧ローラー。

整備台。かつては小学校の朝礼台に転用されていたとのこと。

復元紫電改は後回しにして遺構を巡ります。滑走路の側にある駐機場跡。コンクリート舗装が残ります。

駐機場の側にあるコンクリートの水路。

その側にあるコンクリートの建築物。

用途不明ですが、コンクリートの感じやアンカーボルトを見ると結構古そうに見えるのですが。かつてはこの上に木造の屋根が乗っかっていたと思われます。

先ほどのコンクリート建造物の前には当時のものらしい小道が延びています。

その小道にはコンクリート製の暗渠の蓋が残されていました。この暗渠の蓋、京丹後市の峯山海軍航空基地跡でも見たのと同じ感じで姫路海軍航空基地当時の物と思われます。

さらに北に進むと土盛りの無蓋掩体壕がありました。伐採されて見やすくなっており有難いです。

その無蓋掩体壕の近くに鶉野機銃座があります。

地下弾薬庫への階段。当然扉がされており進入できませんでしたが、それ以前に浸水が酷い。

機銃座部分には25mm三連装機銃のレプリカが置かれていました。

姫路海軍航空基地の遺構探索はここまで。次に話題の紫電改を見に向かいます。

復元された格納庫と紫電改。流石に観光客が多い。

格納庫内。このトラスの骨組みは当時のままの復元?ボルトはまぁ仕方ない。

復元された紫電改。なかなかよくできています。

正面から。年配の男性や子供たちははしゃいでましたね。姫路海軍航空基地が鶉野飛行場として観光地化していることに軍跡界隈では賛否あるようですが、とかくマイナーでちょっと前までは負の遺産として忌み嫌われていた旧軍遺構にこうした形でも理解が進んでいることは私は良い方向だと思います。旧軍遺構が負の遺産としての戦争遺跡という認識から近代化遺産という文化財としての認識へと変わりつつあるのも。今では舞鶴を代表する観光地になり重要文化財にも指定されている旧海軍の赤煉瓦倉庫群も市民団体が再評価し整備される前は負の遺産的な扱いで邪魔者扱いされてましたしね。

マスコットの「ウズラノ少尉」。可愛いw

20年くらい前、いやほんの10年位前まではこんなマスコットや復元紫電改なんかを置いてたら、共産党系団体から「戦争賛美だ!」とか言われて叩かれまくってたはずなので、とてもこんな展示なんてできなかったと思いますよ。

昭和18年より工事が開始され昭和19年に完成。川西航空機姫路製作所の専用飛行場でしたが、姫路海軍航空隊や筑波海軍航空隊文献体も駐屯し訓練基地や特攻基地として使用。アジ歴所有の引渡目録には

九三式中間練習機や九七式艦上攻撃機、艦上爆撃機「彗星」、陸上攻撃機「銀河」そして局地戦闘機の紫電改が配備されていました。姫路海軍航空基地は戦後に陸上自衛隊が滑走路跡を中心に訓練施設として使用していましたが、2016年に加西市へと払い下げられました。現在も一帯には姫路海軍航空基地の遺構が点在し、隣接の神戸大学農学部構内の敷地内にも多数遺構が残されています。

姫路海軍航空基地は地元では地名を取って「鶉野飛行場跡」と呼ばれており、滑走路跡北端に復元された格納庫と原寸大に復元された紫電改が展示され、観光地としての再整備がされはじめています。

今回(6月)、復元された紫電改を見に行くのと合わせて、姫路海軍航空基地の遺構群も探索してきました。

今回探索した遺構群の配置図。今回の探索に当たっていつもお世話になっている盡忠報國様のブログ「大日本者神國也」内の記事を大いに参考にさせていただきました。ちなみに盡忠報國様のレポのほうが詳細な上に今回の私の探索では見られなかった内部や遺構、すでに失われた遺構などの写真もあり、そちらの方がずっと参考になりますので、当記事は紀行文的な感じで初心者の方でも分かりやすく平滑に書きたいと思います。

紫電改が展示されている復元格納庫から直線距離で1.5kmの位置に姫路海軍航空隊の門柱と衛兵詰所があり、現在門柱や衛兵詰所・付属建物が復元され駐車場を伴った小公園として整備されています。

復元された衛兵詰所。

姫路海軍航空隊の看板が掲げられた復元門柱。

整備の際に発掘された門柱の基礎。

復元された衛兵詰所の南隣にはコの字型のコンクリート製の覆土式地下壕があります。

北側入り口。

南側入り口。残念ながら扉が設置され入ることが出来ません。

扉の隙間から内部を撮影。恐らく隣接する衛兵詰所等の退避壕ではと言われています。

衛兵詰所の向かいの竹林にはコンクリート構造物がありました。何かの施設があったようです。

コの字型のコンクリート退避壕の南に素掘りの地下壕がありました。

柵はされてますが隙間から入れますので入り口を撮影。個人的にこういう洞窟は一人で入る勇気はないのでここまでw

先ほどの素掘りの地下壕からさらに南、協和ロジスティクスの敷地北側にコンクリート製の覆土式弾薬庫壕があります。

弾薬庫壕だけあってコンクリートはかなりの分厚さがあります。

ここも柵があり中に入れませんが、入り口に近づくと照明がともりました。中々の親切さですw

内部に入れないのは残念ですが、落書きとかされることを考えたらこの方が良いのかも。

一旦衛兵詰所まで戻り、そこから北上した畑の中にコンクリートの構造物があります。何かの建物の基礎のようですが何だったかは不明です。

コンクリート基礎の遺構の北側に貯水槽が残されています。結構大きなもので今でも貯水しています。

貯水槽の側に放置されているドラム缶の残骸。姫路海軍航空隊時代のものかは分かりませんが古そうだし一応撮影。

コンクリート基礎遺構の南の竹林には覆土式のコンクリート地下壕があります。この辺りにあった医務室の地下壕ということらしいです。

入口から内部を撮影。L字状に折れています。この時も勇気が出ずここまでしか入れませんでしたが、ここは入ればよかったと後から後悔。後に紹介する地下壕は入りましたし、この手の壕は舞鶴でも結構入ってたし…。次回行く機会があれば入りたいと思います。

盡忠報國様のレポではこの近くにもう一つコンクリート製の覆土式地下壕があるはずなのですが、見つけることは出来ず…

近くにあった不自然な盛土がそうだったかもしれませんが、入り口が見つからなかったんですよね。

竹林内は当時の物と思われる小道が残ります。

小道の先のやや開けた場所に残るコンクリート構造物。

散策路まで戻り、再び北上して2つある池の北側にある東笠原機銃座へ。

こちらは整備されていました。

地下弾薬庫への階段。扉か設置されており内部へは入れませんでした。整備された遺構は悉く内部進入不可になってますね・・・。問い合わせたら入れるようですが、日時指定があったりと中々難しいようです。

機銃座。ここに25mm連装機銃が据え付けられ、対空防備を行ってました。

東笠原機銃座から西へと延びる小道へ入ると建設会社の側にコンクリート製の耐弾壕があります。

内部。蒲鉾型の屋根になっています。内部は資材が置かれ進入不可。

先ほどの耐弾壕から西へと池沿いに延びる道沿いには3か所のコンクリート製の覆土式地下壕が残ります。これらは整備地区から外れており現在も中に入れます。最初に現れる覆土式地下壕。

入口部分。入り口は2重になっています。

内部。長さはかなりあり、まっすぐ伸びています。

2つ目のコンクリート製覆土式地下壕。残念ながら入り口手前から浸水が酷く近寄れませんでしたが、最初に見た覆土式地下壕と同じ構造かと思います。

3つ目のコンクリート製覆土式地下壕。

こちらも入り口部分は2重構造になっています。

内部。状態はかなり良いです。

内部はL字状になっており、折れた先は長く伸びています。

ちなみにこの壕の周辺は開発が行われており、整備地区から外れていることもあり今後が心配です。

覆土式地下壕群の近くにあった気になるもの。コンクリート製の柱。柵柱かなぁと思い一応撮影。

コンクリート製の構造物。神戸大学農学部の構内なので近寄れないため遠望から。

航空写真を見ると貯水槽のようです。当時のものかは分からないため保留ですが、コンクリート自体は古そうです。あと、奥にコンクリート製の耐弾壕らしきものが見えます。

再び散策路へと戻り北上。東側に大きなコンクリートの構造物が見えます。

姫路海軍航空基地の遺構で最大と言われるコンクリート製の地下壕。

かつてはコンクリート部分は土で覆われていたようです。入り口は閉じられてますが、地下へと降りる階段となっており、地下はかなりの広い空間のようです。用途不明らしいですが、重要施設であったことには変わらないと思います。

先ほどの大型地下壕から北に向かった先にあるコンクリート製の地下壕。

こちらも地下へと階段が続いてますが、扉が設置されており内部へは入れず。散策路沿いの地下壕遺構は悉く整備され、進入不可となっています。

キョーリン物流センター前から散策路は西へと向かいその先には以前から有名だった戦闘指揮所の耐弾壕が残されています。個人所有で地下壕内は展示施設となってますが、見学には事前予約が必要であるため、この日は見られず…。かつてはこの近くにも耐弾壕があったようですが、隣接する民家もろとも更地にされていました。

再びキョーリン物流センターの位置まで戻り、今度は鶉野飛行場方面へと向かう道を進むとコンクリートの遺構が残る箇所へ。ここは発動機調整所という施設があった場所とのこと。

何かの台座だったように見えるコンクリートの遺構。

そのまま進むと、鶉野飛行場のメインの遺構である滑走路跡があります。全長1.2kmにも及ぶ長大なものです。かつては南側は陸上自衛隊の敷地で立ち入り禁止でした。

滑走路は姫路海軍航空隊のものではなく、川西航空機の滑走路だったとのこと。まぁでも航空隊も使用していたはずでしょうけど。以前はコンクリート舗装されてましたが、何故かはがされてしまいました。そのまま残して遊歩道にすればよかったのに。

姫路海軍航空隊の記念碑。この辺りから観光客の数が増えてきました。

そばに置かれた転圧ローラー。

整備台。かつては小学校の朝礼台に転用されていたとのこと。

復元紫電改は後回しにして遺構を巡ります。滑走路の側にある駐機場跡。コンクリート舗装が残ります。

駐機場の側にあるコンクリートの水路。

その側にあるコンクリートの建築物。

用途不明ですが、コンクリートの感じやアンカーボルトを見ると結構古そうに見えるのですが。かつてはこの上に木造の屋根が乗っかっていたと思われます。

先ほどのコンクリート建造物の前には当時のものらしい小道が延びています。

その小道にはコンクリート製の暗渠の蓋が残されていました。この暗渠の蓋、京丹後市の峯山海軍航空基地跡でも見たのと同じ感じで姫路海軍航空基地当時の物と思われます。

さらに北に進むと土盛りの無蓋掩体壕がありました。伐採されて見やすくなっており有難いです。

その無蓋掩体壕の近くに鶉野機銃座があります。

地下弾薬庫への階段。当然扉がされており進入できませんでしたが、それ以前に浸水が酷い。

機銃座部分には25mm三連装機銃のレプリカが置かれていました。

姫路海軍航空基地の遺構探索はここまで。次に話題の紫電改を見に向かいます。

復元された格納庫と紫電改。流石に観光客が多い。

格納庫内。このトラスの骨組みは当時のままの復元?ボルトはまぁ仕方ない。

復元された紫電改。なかなかよくできています。

正面から。年配の男性や子供たちははしゃいでましたね。姫路海軍航空基地が鶉野飛行場として観光地化していることに軍跡界隈では賛否あるようですが、とかくマイナーでちょっと前までは負の遺産として忌み嫌われていた旧軍遺構にこうした形でも理解が進んでいることは私は良い方向だと思います。旧軍遺構が負の遺産としての戦争遺跡という認識から近代化遺産という文化財としての認識へと変わりつつあるのも。今では舞鶴を代表する観光地になり重要文化財にも指定されている旧海軍の赤煉瓦倉庫群も市民団体が再評価し整備される前は負の遺産的な扱いで邪魔者扱いされてましたしね。

マスコットの「ウズラノ少尉」。可愛いw

20年くらい前、いやほんの10年位前まではこんなマスコットや復元紫電改なんかを置いてたら、共産党系団体から「戦争賛美だ!」とか言われて叩かれまくってたはずなので、とてもこんな展示なんてできなかったと思いますよ。